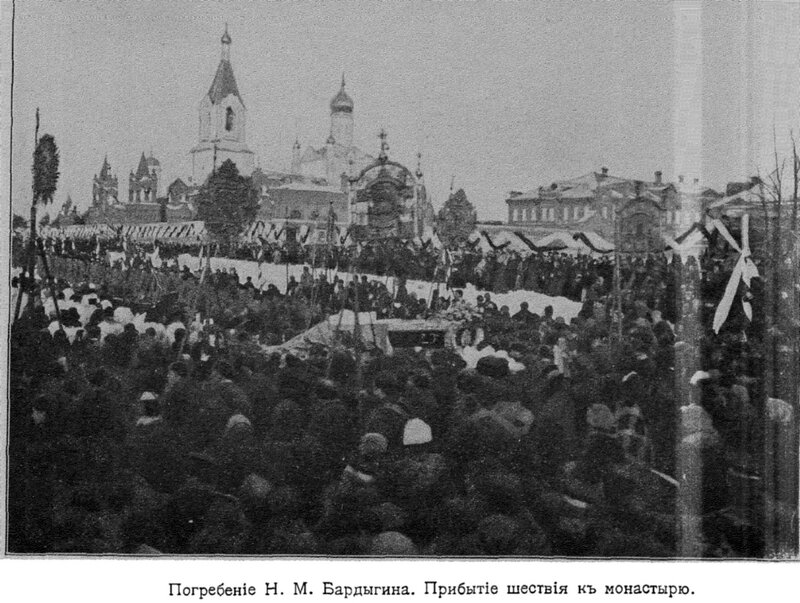

Наконец-то наступила Масленица! И мы предлагаем познакомиться (или вспомнить) с рассказами Аркадия Аверченко "Сухая Масленица" и "Широкая Масленица" ( в Широкий четверг), посвященными этому празднику.

Поздравляем с началом Масленицы и желаем как следует погулять перед Великим Постом!

I

![]()

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене.

Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров… Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

– Ты не бережешь себя… Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.

– Ты что-то бледный сегодня? – спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудо-брюшную преграду.

– Да, – отстраняясь, говорил муж. – У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!

– Милый! Ты шутишь, а мне больно… Не надо так… – умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии…

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

– Если ты мне когда-либо изменишь – я умру.

– Почему? – лениво спрашивал муж. – Лучше живи. Чего там.

– Нет, – шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. – Умру.

– Господи! – мучился писатель Перезвонов. – Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь… Все-таки веселее!

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II

Однажды была Масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры…

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.

– Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

– Почему? – спрашивали гости.

– Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.

Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

– Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

– Ничего, благодарю вас, – вздохнул писатель. – У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь…

– Как, – испугалась жена. – Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

– Не может этого быть, – возразил Перезвонов, – до сих пор меня обижали только добрые люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:

«Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене».

III

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

![]()

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

«Ой-ой, – подумал Перезвонов. – Этого так нельзя оставить… Не нужно забывать, что нынче Масленица – многое дозволено».

Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

– Послушайте… – после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец. – Вам не страшно идти одной?

– Мне? – приостановилась дама, улыбаясь. – Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

– Да, – сказал писатель, придумывая фразу попошлее. – Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

– Как? Как вы сказали? – восторженно вскричала дама. – Пока молоды… пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

– А что мы у вас будем делать? – напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

– О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом – вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

– Вы меня принимаете за кого-то другого, – делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

– Боже мой, милый Иван Алексеевич… Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно…

– Просто я маляр Авксентьев, – резко перебил ее Перезвонов. – Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх вы!!

IV

– Прах их побери, так называемых порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила – отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны… Черррт! Нет, Перезвонов… Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

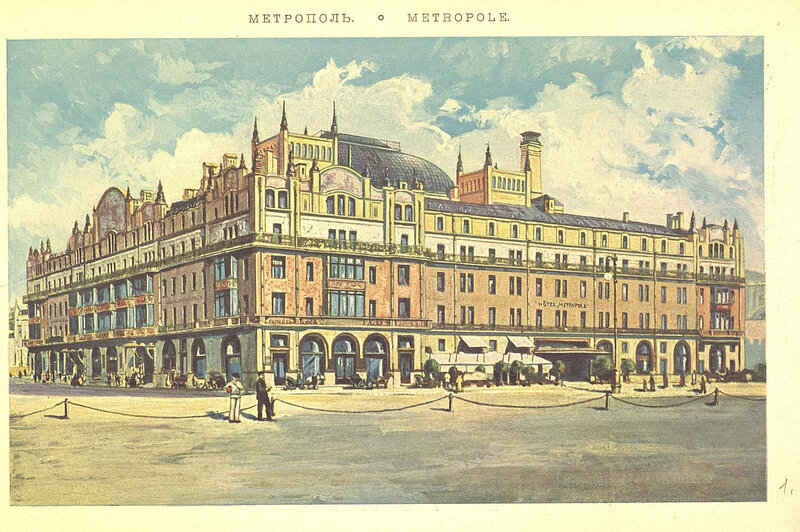

![]()

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая-то венгерка.

– Садитесь со мной, – сказал писатель. – Выпьем хорошенько и повеселимся.

– Хорошо, – согласилась венгерка. – Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

– Какой это дурак отзывал вас?

– Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне «выпить и повеселиться». А они смеялись и потом говорят: «Эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!» – Черррт! – прошипел писатель. – Вот что Илька… Вы сидите – кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

– Да расплачиваться не надо, – сказала Илька. – За вас уже заплачено.

– Что за глупости?! Кто мог заплатить?

– Вон тот толстый еврей-банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: «За все, что потребует тот господин, – плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться». Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

– Вы, вероятно… переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевок и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и – гром аплодисментов прокатился по зале… Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.

Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и со слезами умиления стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы…

![]()

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился вовсю – кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

– Ходы сюда! – кричал он, выделывая ногами выкрутасы. – Целуй менэ, барышна, на морда.

– Ах, какой вы веселый кавалер, – говорила восхищенная испанка. – Я поеду с вами ужинать!..

– Очин прекрасно, – хохотал турок, семеня возле дамы. – Одын ужин – и никаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взасос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

Ой, не плачь, Маруся, – ты будешь моя!

Кончу мореходку, женюсь я на тебя…

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

– Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил… Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки…

VI

В дверь осторожно постучались.

– Ну? – нетерпеливо крикнул Перезвонов. – Нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия…

Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

– «Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия»…

В дверях показались репортеры.

VII

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

– Чего ты?!

– Милый… Я так беспокоилась… Отчего ты такой бледный?.. Я думала – ушел… Там женщины разные!.. Масленица… Думаю, изменит мне…

– Где там! – махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. – Где там!

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене.

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами. Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок. Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

![Игры в разработке и демо-версии :: [В разработке] DREADZONE (RUS|ENG|MULTI8) [Р]](http://i3.imageban.ru/out/2025/07/20/d77fd1faff9e7f3930a497cf832a2444.jpg)