Путешествия по Подмосковью осенью - это не только сбор мешков картошки и прочего урожая, но и возможность встретить, собрать по крупицам удивительные приметы прошлого времени.

Город Егорьевск – административный центр Егорьевского района Московской области, основанный в 1778 году. В истории города одной из интересных для нас является глава, связанная с московскими купцами Хлудовыми.

![]()

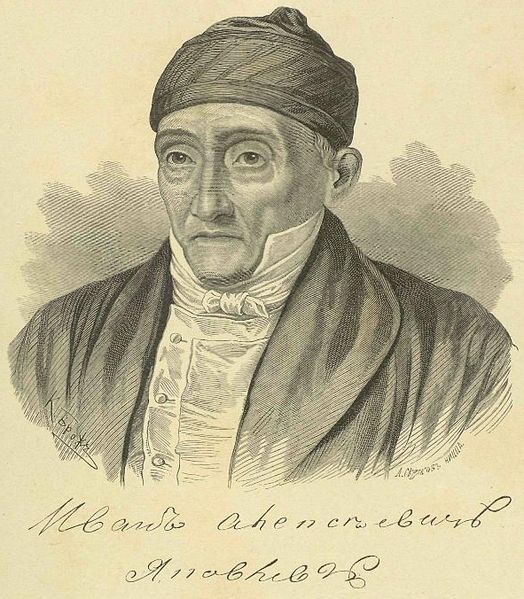

Основатель одной из известнейших московский купеческих фамилий родился в 1786 году в семье крепостного крестьянина Ивана Афанасьевича Хлудова в деревне Акатово Егорьевского уезда Рязанской губернии.

Это был чрезвычайно энергичный и предприимчивый человек. В юности Иван Иванович бросил крестьянскую работу и занялся перепродажей быков из южных областей в Москве. Наконец, скопив денег, в 1817 году, он перебрался в Москву, где поселился у дяди своей жены Афанасия Щекина, который выделил семейству небольшую хижину на берегу реки Яузы.

Так как в Егорьевском уезде было очень развито кустарное ткачество по избам, то и Хлудовы, зная это ремесло, стали ткать кушаки. Пряжу красил сам глава семейства, а сыновья Тарас и Савелий полоскали ее в Яузе. Сняв первый кушак со стана, Иван Иванович с трепетом понес его на Красную площадь, в тогдашние старые Ряды. Показав свою работу купцу, Хлудов, изучивший к тому моменту цены на аналогичную продукцию, запросил за изделия сто рублей (самому ему изготовление этих кушаков обошлось в 35 р.). Купец, внимательно осмотревший хлудовский товар, достал требуемые деньги и велел Ивану Ивановичу впредь приносить свои изделия только ему. Так понемногу дело и пошло.

У Хлудовых родилось 11 детей, но четверо из них скончались очень рано. Оставшиеся в живых сыновья оказались хорошими помощниками и наследниками дела отца. Главными помощниками в деле были сыновья Тарас и Савелий.

![]()

![]()

Тарас Иванович Хлудов Савелий Иванович Хлудов

В московское купечество Хлудовы записались в 1824 году. А десять лет спустя Иван Иванович приобрел в Москве для своей торговли две лавки: одну в Гостином дворе, другую в Городских рядах. В 1835 году Хлудов наконец-то купил собственный дом по Старо-Косьмодемьяновскому переулку, куда переехал со всей многочисленной семьей, кроме одного сына — Савелия, который за несколько лет до этого женился и отделился от отца.

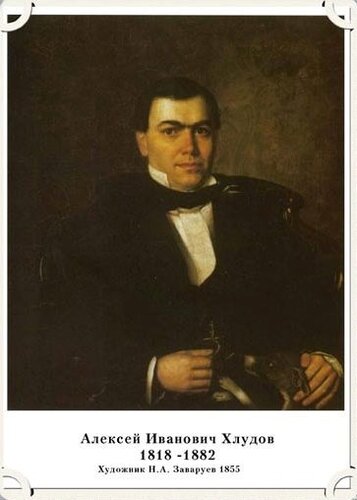

Довольно быстро Иван Хлудов стал купцом первой, высшей, гильдии. Однако прожил он после этого недолго и скончался в том же 1835 году, оставив сыновьям наследство в 200 тыс. р. — колоссальное по тем временам состояние. На эти деньги братья Савелий, Алексей, Назар, Герасим и Давыд учредили Торговый дом «А., Н., Г и Д. Ивана Хлудова сыновья».

![]()

![]()

Давыд Иванович Хлудов Назарий Иванович Хлудов

Сыновья не только удержали отцовское дело на плаву, но и существенно его расширили. Так, в 1842 году они решились на постройку в Егорьевске бумагопрядильной фабрики, около которой мы и будем сегодня гулять. Егорьевск представлял тогда все благоприятные данные, для того чтобы бумагопрядильная фабрика в нем успешно развивалась: существовало уже в самом городе несколько ткацких производств, опиравшихся на раскинутое по всем окружным деревням кустарное ткачество; вокруг города стояли огромные леса, которые обеспечивали фабрику дешевым топливом; увеличивавшееся население нуждалось в заработке.

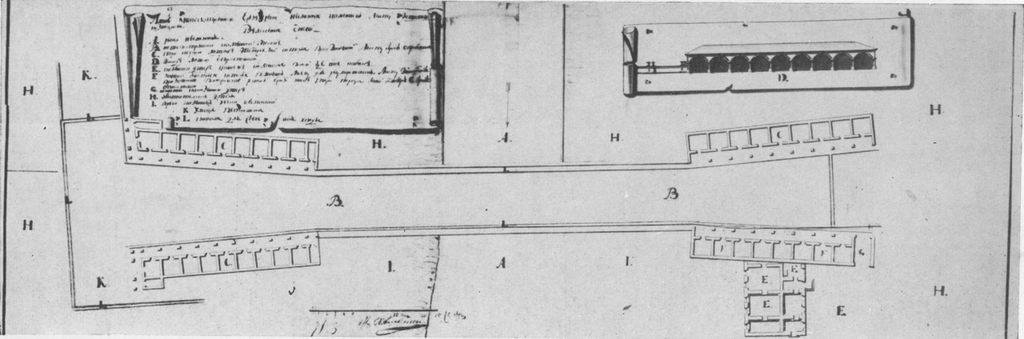

В 1844 г. с разрешения министра внутренних дел Егорьевская Городская дума сдала торговому дому «А., Н., Г. и Д. Ивана Хлудова сыновья» и московскому купцу Савелию Хлудову в вечное потомственное пользование за оброк в 30 р. в год под устройство фабрики шесть десятин выгонной неудобной земли по левому берегу речки Гуслицы. В этом же году был заложен первый корпус новой фабрики, спроектированный английским архитектором Томасом Годсоном (?). На тот момент прядильных фабрик в России практически не существовало, а вся пряжа закупалась в Англии. Алексей Иванович Хлудов отправился в Англию для подбора специалиста по прядильному делу и приобретения машин.

В итоге необходимое оборудование закупили, и 20 ноября (

8 ноября стар.) 1845 года заводской гудок известил о начале работы фабрики.

![]()

Теперь эти корпуса выглядят так:

![]()

![]()

На фабрике работало 300 рабочих, около 15 тыс. веретен вырабатывали до 60 пудов пряжи в день. Успех превзошел все ожидания, и уже в 1848 году производство расширилось, были выписаны новые прядильные механизмы и паровая машина. К началу 1860-х годов все старые бумагопрядильные машины были заменены усовершенствованным оборудованием. К этому времени Егорьевская Дума отдала братьям Хлудовым еще несколько десятин земли рядом с фабрикой, в том числе в качестве платы за постройку моста через реку Гуслицу.

![]()

В итоге фабрика Хлудовых стала одной из самых крупных ткацко-отделочных предприятий, находившихся в центральной части России. Основание этой фабрики положило начало созданию в дальнейшем прядильно-ткацко-отделочных комбинатов в Подмосковье.

В 1855 году после смерти Савелия Хлудова его доля в фабрике перешла к братьям. В 1861 году у руля семейного бизнеса встали братья Алексей и Герасим.

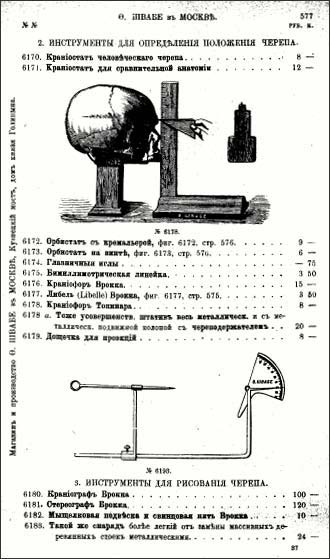

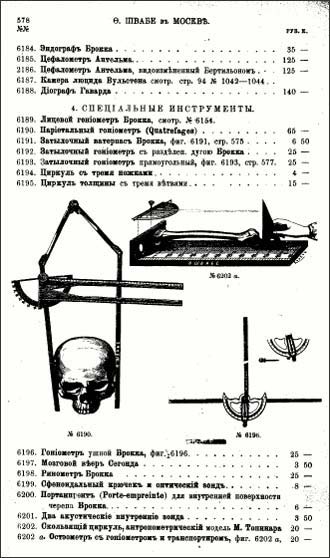

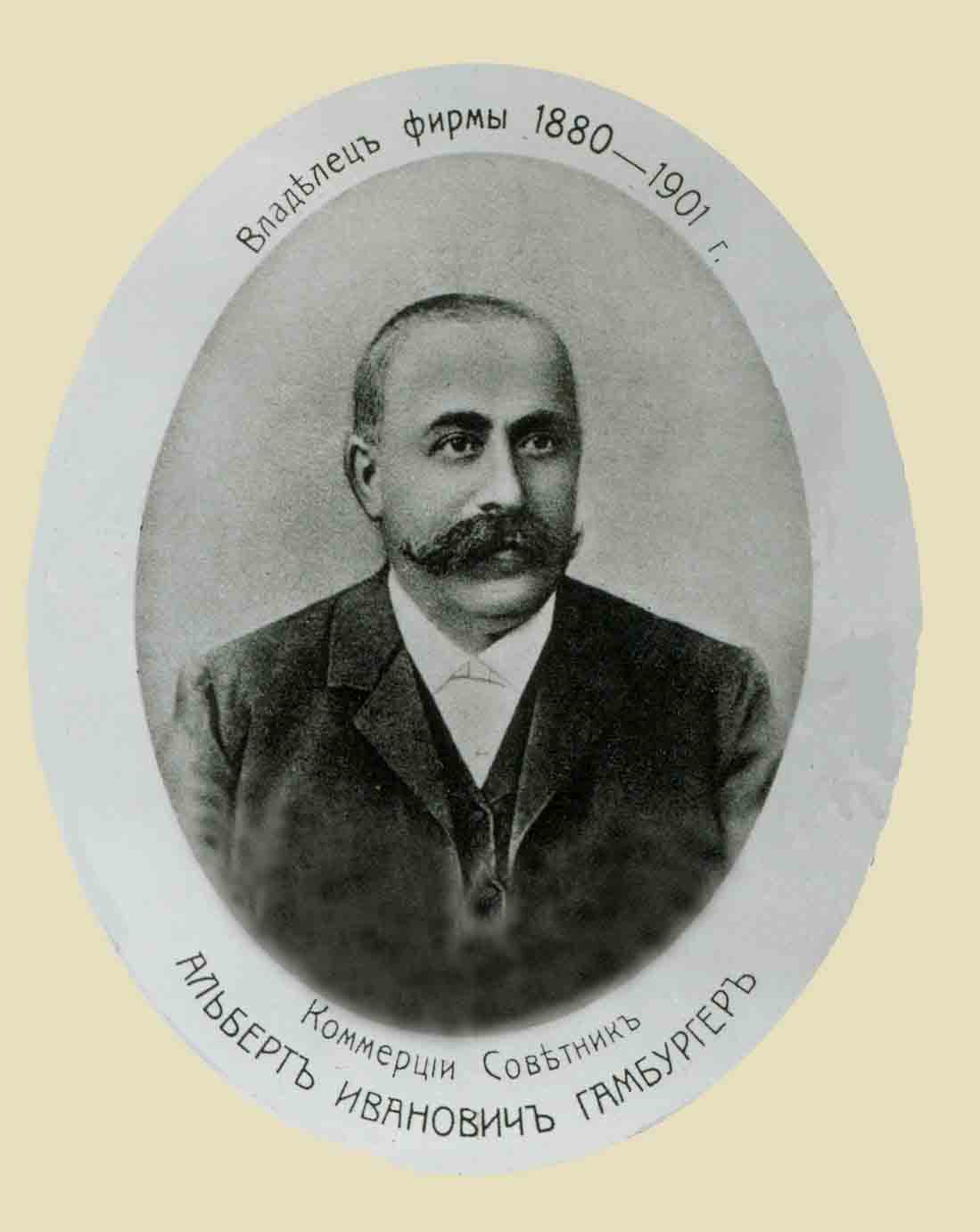

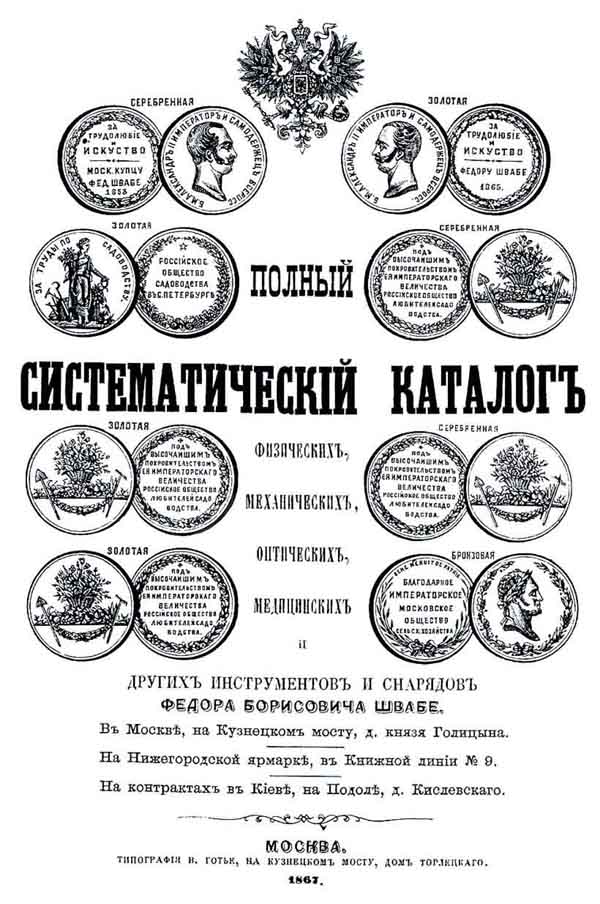

Деятельность Хлудовых на поприще промышленности была отмечена многими почетными наградами. В 1849 году Хлудовская фабрика за свои изделия была удостоена серебряной медали, в 1853 году — золотой медали, а в 1857 году — Государственного герба. В 1860 году Алексей и Герасим Хлудовы получили звание мануфактур-советников, в 1861 году им пожаловали ордена Св. Станислава I степени. Изделия Егорьевской бумагопрядильни были хорошо известны не только внутри страны, но и за ее пределами — они экспонировались на Парижской выставке 1867 года, где была получена серебряная медаль за пряжу.

Изображение наградной медали Всемирной выставки в Париже 1867 г. (аверс, реверс).

В 1872 году городским головой становится Михаил Никифорович Бардыгин, сделавший для города очень многое (ему обязательно посвятим отдельную главу). В 1859 году он строит в Егорьевске свои ткацкую и красильную фабрики. В 1881 году возводится еще одна, II бумагопрядильная фабрика, а к 1883 году младший брат Хлудовых – Герасим, строит последнюю, III ткацкую фабрику, в которой размещается 1360 ткацких станков. Таким образом, к 1885-1890 гг. на всех трех фабриках насчитывалось около 3 тысяч рабочих, силами которых вырабатывалось продукции на 5 млн. руб. в год.

В 1882 году при бумагопрядильной фабрике было открыто ткацкое отделение на 840 станков, а между корпусами и подсобными помещениями проложили телефонную связь. В том же году умирает Алексей Иванович. По его завещанию паи егорьевского товарищества достались сыну Михаилу Алексеевичу, который перепродал свои егорьевские паи Герасиму Ивановичу. После смерти Г. Хлудова наследницами за неимением мужского поколения сделались его дочери: П.Г. Прохорова, К.Г. Вострякова, А.Г. Найденова и Л.Г. Лукутина.

На предприятиях были периоды спадов и подъемов. Особенно тяжелыми для текстильной промышленности из-за недостатка сырья были 1914—1917 годы. А в 1918 году Хлудовская бумагопрядильная фабрика была национализирована вместе с земельными владениями товарищества. После исторических событий октября 1917 года Хлудовскими фабриками руководил рабочий контроль. Первым "красным" директором становится потомственный ткач Нефедов Константин Леонтьевич.

В 1921 году ВСНХ и ВЦИК приняли постановление о пуске наиболее крупных Егорьевских фабрик. Бывшим Хлудовским фабрикам присваивается название «Вождь пролетариата», Бардыгинским – «Победа пролетариата». "Вождь пролетариата" был награжден Орденом трудового красного знамени, о чем свидетельствует доска перед входом.

![]()

![]()

В 1972 году произошло объединение меланжевого комбината и комбината «Вождь пролетариата» в единое предприятие – Егорьевский хлопчатобумажный комбинат. С октября 1991 года Егорьевский хлопчатобумажный комбинат работал в условиях аренды, а в 1992 году комбинат стал открытым акционерным обществом. Акционерами предприятия были физические и юридические лица с формой собственности смешанной российской. Сейчас в корпусах фабрики работает «Егорьевская текстильная мануфактура», и, как написано на их

сайте, после летнего производственного перерыва возобновился выпуск тканей. Часть помещений сдаются в аренду.

Познакомившись с историей фабрики, пришло время прогуляться вокруг ее старинных корпусов.

![]()

Корпуса фабрики, расположенные вдоль реки Гуслицы.

![]()

![]()

![]()

Башня с часами - прекрасное украшение города.

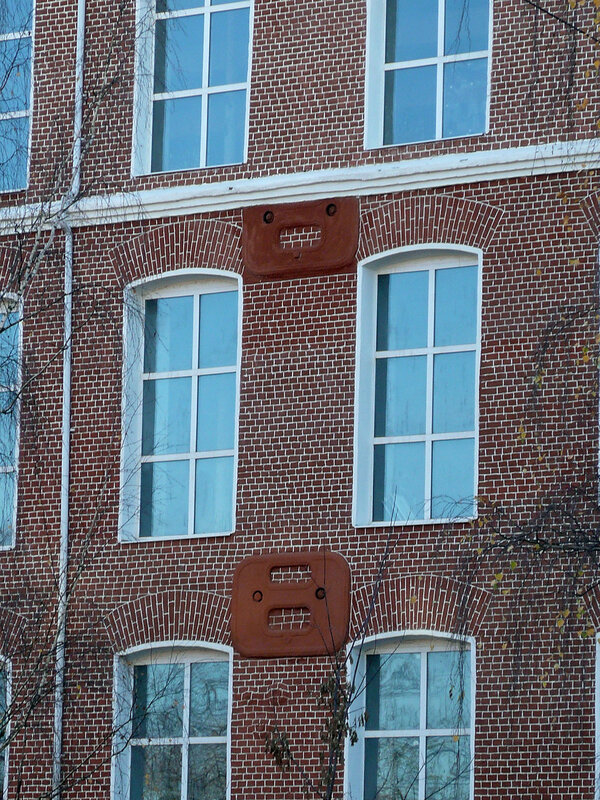

![]()

Интересно, что это за деталь фасада?

![]()

К сожалению, отреставрированы только те части, которые сдаются в аренду, а большая часть корпусов находится не в очень хорошем состоянии.

![]()

![]()

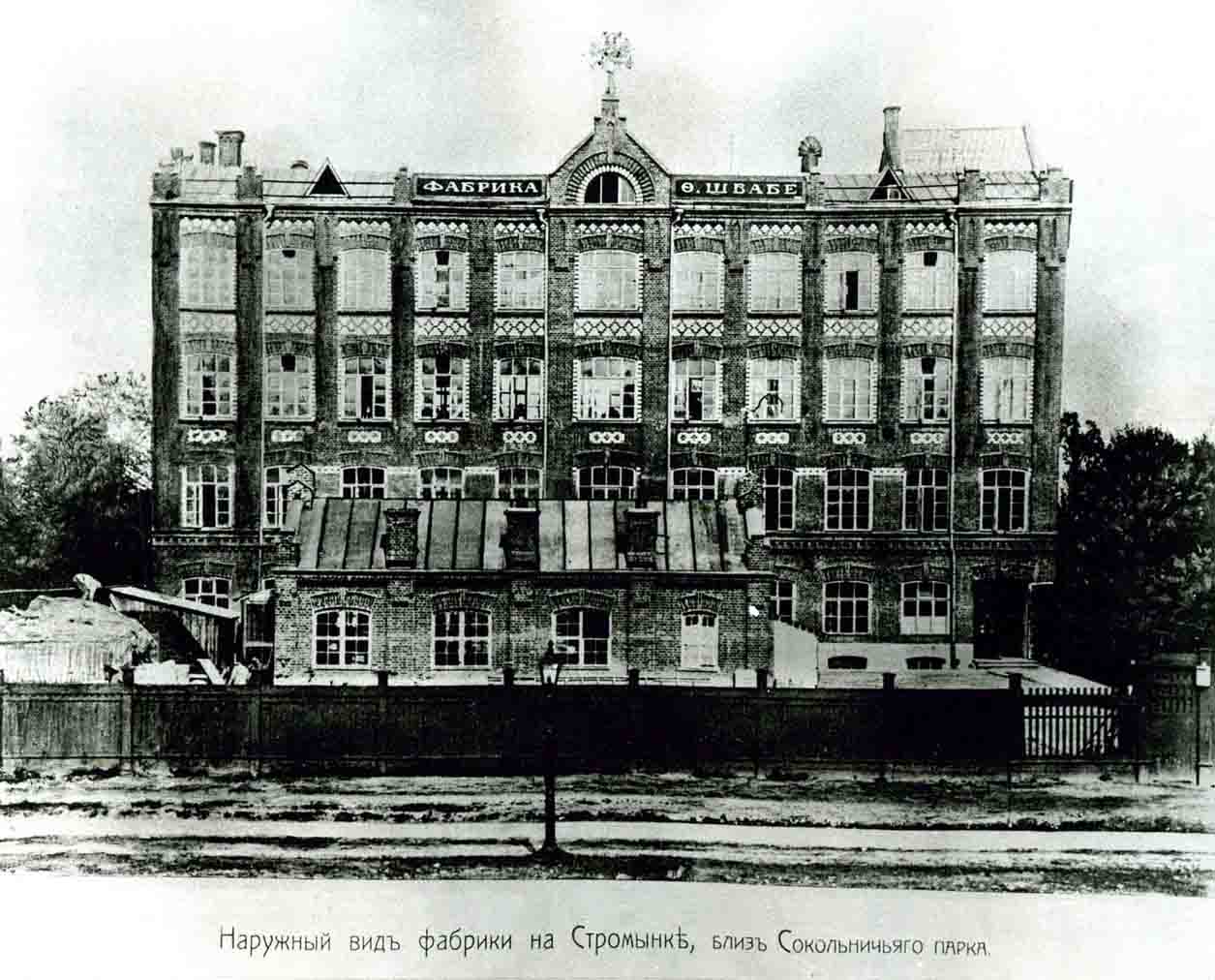

А так корпуса выглядели раньше.

![]()

Интересно отделанный вход.

![]()

Сам основатель династии Хлудовых не отличался склонностью к благотворительности. Этот суровый и достаточно жесткий человек полагал, что каждый должен суметь позаботиться о себе сам. Сыновья же его, напротив, стремились помогать тем, кому повезло в этой жизни меньше. При этом они были достаточно противоречивыми личностями, с одной стороны, на фабрике существовала строгая система штрафов за малейшую провинность, а с другой, по инициативе владельцев фабрики из прибылей был образован специальный капитал в сумме свыше 195 тыс. р. как особый фонд, предназначенный для выдачи из него пенсий и пособий нуждающимся служащим и рабочим. Напротив фабрики в 1895 году было возведено "хлудовское" народное училище, которое теперь стало Георгиевской гуманитарной гимназией.

![]()

![]()

Здание гимназии огорожено забором, а небольшие двухэтажные корпуса продолжают тянуться дальше, уходя на территорию фабрики.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Для рабочих фабрики в 1901 году были выстроены благоустроенные казармы. Теперь это просто жилые дома.

![]()

![]()

![]()

Прекрасные элементы "промышленного модерна".

![]()

![]()

Сохранившийся, правда, изрядно проржавевший старый знак на доме.

![]()

С другой стороны казармы выглядят не менее интересными.

![]()

А напротив них стоит пожарная часть, естественно, с пожарной машиной наготове:)

![]()

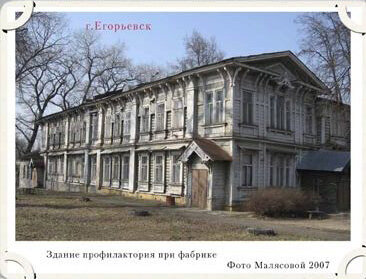

При фабрике также было здание профилактория для рабочих - прекрасный деревянный модерн.

![]()

К сожалению, фото получилось

как рояль в кустахне очень качественное, потому что около него было много сомнительных личностей, которые с большим недоверием смотрели на явно неместных граждан с фотоаппаратом;) А чуть получше дом можно разглядеть здесь.

Находясь в таком "насыщенном историей" месте, ни в коем случае нельзя забывать смотреть под ноги, и там попадаются любопытные экземпляры. Например, вот такой люк производства "Мюръ и Мерлизъ".

![]()

Такая страница истории Егорьевская, ознаменованная фамилией Хлудовых. Но в городе и помимо фабричного городка есть места, которые стоит увидеть, но об этом в следующих частях.;)

Использованные материалы:

Информационный сайт города Егорьевска;

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей;

Старые фотографии;

Википедия;

Варвара Алексеевна Морозова. На благо просвещения Москвы. Том первый. Биография. Дневники Вари

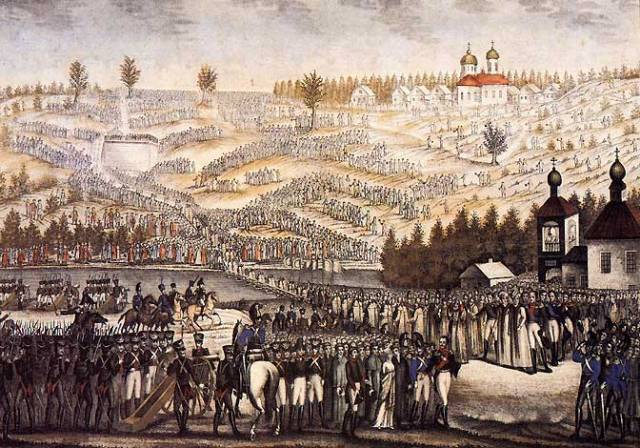

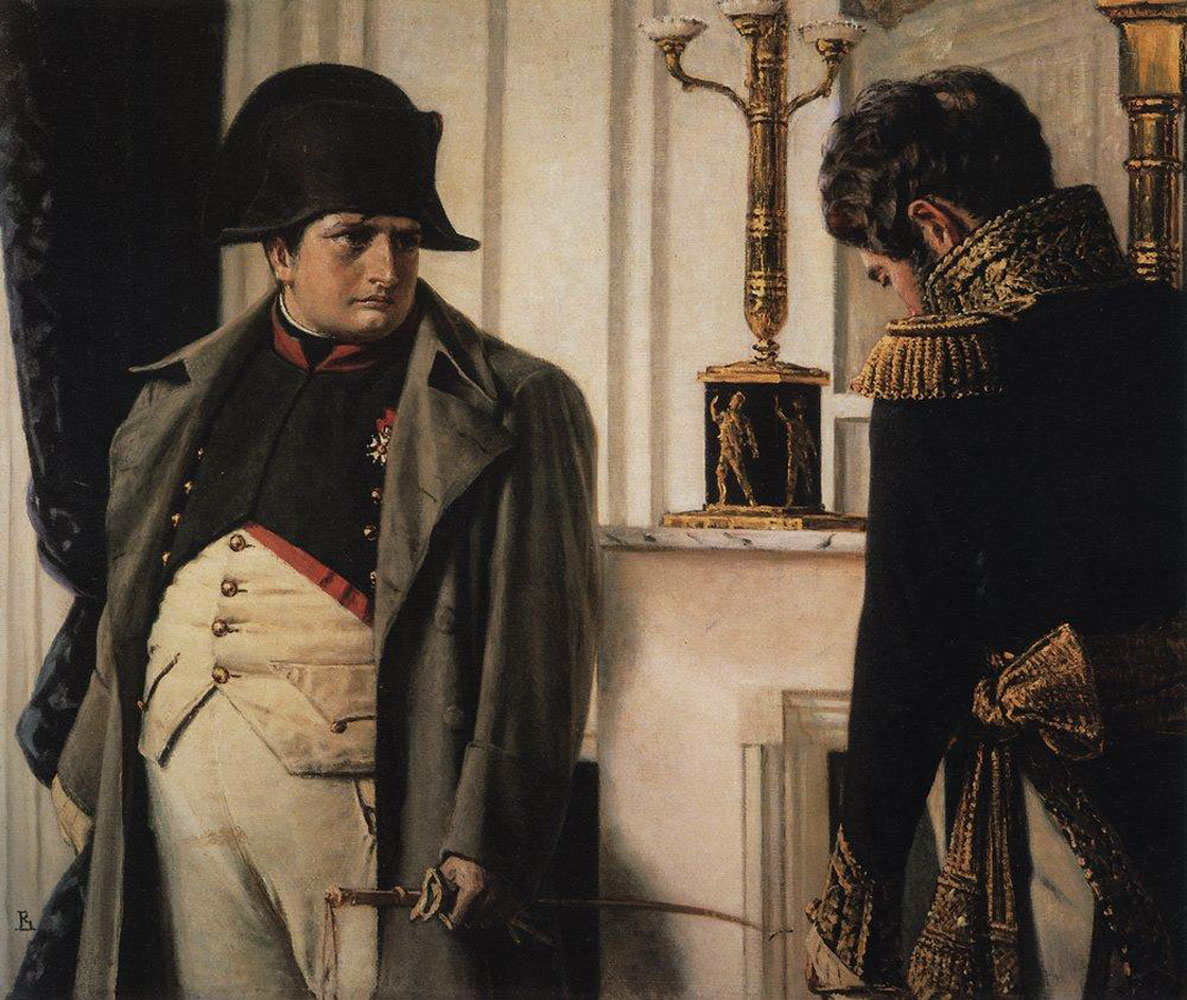

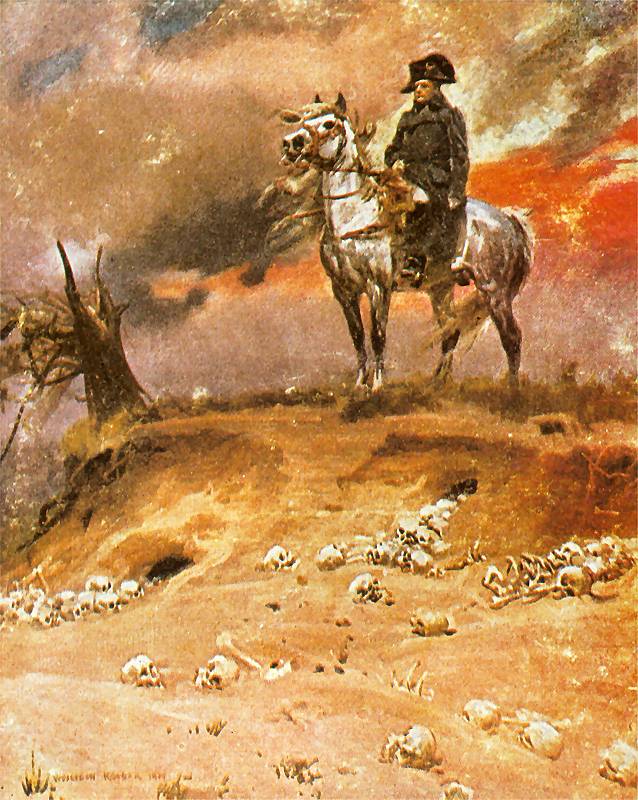

неустроенность и давка вносили въ эти забавы смѣшную и веселую путаницу, придавали имъ Екатерина Федоровна пикантность своеобразiя. Батюшковъ въ одномъ Муравьева позднѣйшемъ письмѣ мастерски набросалъ рядъ летучихъ сценъ изъ этой жизни московскаго табора въ Нижнемъ, - какъ московскiе франты и красавицы толпились на площади между телѣгъ и колясокъ, со слезами вспоминая о Тверскомъ бульварѣ, какъ на патрiотическихъ обѣдахъ у Архаровыхъ всѣ рѣчи, отъ псовой травли до подвиговъ Кутузова, дышали любовью к отечетсву, какъ на балахъ и маскарадахъ московскiя красавицы, осыпанныя брильянтами и жемчугами, прыгали до перваго обморока во французскихъ кадриляхъ, во французскихъ платьяхъ, болтая по-французски Богъ знаетъ какъ и по-французски же проклиная враговъ, - какъ на ужинахъ нижегородскаго вице-губернатора Крюкова В.Л.Пушкинъ, забывъ утрату книгъ, стиховъ и бѣлья, забывъ о Наполеонѣ, «гордящемся на стѣнахъ жревняго Кремля», отпускалъ каламбуры, достойные лучшихъ временъ французской монархiи, и спорилъ до слезъ съ Василий Львович Пушкин И.М.Муравьевымъ о преимуществѣ французской словесности.

неустроенность и давка вносили въ эти забавы смѣшную и веселую путаницу, придавали имъ Екатерина Федоровна пикантность своеобразiя. Батюшковъ въ одномъ Муравьева позднѣйшемъ письмѣ мастерски набросалъ рядъ летучихъ сценъ изъ этой жизни московскаго табора въ Нижнемъ, - какъ московскiе франты и красавицы толпились на площади между телѣгъ и колясокъ, со слезами вспоминая о Тверскомъ бульварѣ, какъ на патрiотическихъ обѣдахъ у Архаровыхъ всѣ рѣчи, отъ псовой травли до подвиговъ Кутузова, дышали любовью к отечетсву, какъ на балахъ и маскарадахъ московскiя красавицы, осыпанныя брильянтами и жемчугами, прыгали до перваго обморока во французскихъ кадриляхъ, во французскихъ платьяхъ, болтая по-французски Богъ знаетъ какъ и по-французски же проклиная враговъ, - какъ на ужинахъ нижегородскаго вице-губернатора Крюкова В.Л.Пушкинъ, забывъ утрату книгъ, стиховъ и бѣлья, забывъ о Наполеонѣ, «гордящемся на стѣнахъ жревняго Кремля», отпускалъ каламбуры, достойные лучшихъ временъ французской монархiи, и спорилъ до слезъ съ Василий Львович Пушкин И.М.Муравьевымъ о преимуществѣ французской словесности.